《李白手迹《上阳台帖》》

唐 李白草书《上阳台帖》卷(现藏故宫博物院)

尽管存在着对《上阳台帖》真伪的不同看法,但多数人更愿相信这是诗仙李白的唯一存世墨迹。

“远想慨然”

“山高水长,物象千万,非有老笔,清壮可穷!十八日,上阳台书。太白。”在故宫武英殿的张伯驹诞辰120周年纪念展上,唐代大诗人李白这件只有短短25字的《上阳台帖》,吸引了众多的关注。

经过历代接裱,呈现在人们眼前的这幅作品,已变成一幅长卷。卷首乾隆书四个大字“青莲翰墨”,前隔水上有宋徽宗瘦金书题“唐李太白上阳台”,帖后纸拖尾还有一段瘦金书跋。从南宋藏家赵孟坚、贾似道的收藏印章,到元人张晏、杜本、欧阳轩的题跋,及后王余庆、危素、驺鲁的题跋,依次记录着其流传经过。

睹卷思人,很难不让人从卷中的笔意纵横,联想到李白狂放不羁的性情与诗风。那种向往之情,早在北宋诗人、书法家黄庭坚那里便表露无遗。一次,黄庭坚在朋友家看到李白所写的一卷诗稿,忍不住写下题跋:“及观其稿书,大类其诗,弥使人远想慨然。白在开元、至德间,不能以书传,今其行、草殊不减古人,盖所谓不烦绳削而自合者欤?”

李白以诗人名世,流传下来的书法真迹极少。宋徽宗的跋中写道:“太白尝作行书‘乘兴踏月,西入酒家,可觉人物两望,身在世外' 一帖,字画飘逸,豪气雄健,乃知白不特以诗鸣也。”这里提到的《乘兴帖》,还有这段话,都被记录在《宣和书谱》中。

此外,《宣和书谱》记录,徽宗时代可以看到的李白书法作品还有行书《太华峰》,草书《岁时文》《咏酒诗》《醉中帖》。只是几经离乱,这些作品早已不见传世。

启功考证李白书法存迹,从宋人王象之《舆地纪胜·碑目》中记录的《天门山铭》《象耳山留题》,到明人陈鉴的《碑薮》中记录的《游泰山六诗》,再到清人孙星衍《寰宇访碑录》卷三记录的《题安期生诗》和《隐静寺诗》,发现无论石刻还是拓本,俱已不存。而在后人临摹的法帖中归纳出的六段,只有“天若不爱酒”诗、“处世若大梦”诗、“镜湖流水春始波”诗三段可能出自李白手迹的法帖,可供后人从书法想象诗人的风采。

上世纪80年代,文博大家史树青考证河北蓟县独乐寺阁楼上“观音之阁”四字题额为李白所写,并认为其书体凝重大方,可与《上阳台帖》墨迹互参。

无论如何,李白的存世墨迹可谓罕之又罕。正因如此,启功才在1981年发表的《李白〈上阳台帖〉墨迹》一文中感慨万千:“所以在这《上阳台帖》真迹从《石渠宝笈》流出以前,要见李白字迹的真面目,是绝对不可得的。现在我们居然亲见到这一卷,不但不是摹刻之本,而且还是诗人亲笔的真迹,怎能不使人为之雀跃呢!”

根据《上阳台帖》的印章题跋,可以看到这幅作品从南宋赵孟坚、贾似道,到元代张晏等人,再而明人项元汴,清人梁清标、安岐等历代藏家的收藏序列。安岐之后,《上阳台帖》入藏乾隆内府,著录于《石渠宝笈初编》,直至清末流散出宫。尽管传承有序,但在清代以来便存在着对这件作品真伪的讨论,这点从乾隆在帖后拖尾的题跋便能看出:“太白此帖语文集所不载,宋徽宗跋乘兴踏月云云,别是一帖,见于《宣和书谱》,盖泛论白书,非专指是帖也。观其笔气豪逸,非他人所能赝托,张晏以下诸跋,亦皆可据其为青莲遗墨不妄耳。”其争议的焦点,除了乾隆已经解释过的徽宗跋语只说到《乘兴帖》没说《上阳台帖》以外,便是这幅作品并不见于《宣和书谱》,徽宗的玺印又不可见。启功对此的解释是,尽管宣和旧藏法书的一般格式为:帖前有宋徽宗题签,签下押双龙圆玺;帖的左上角、左下角、右下角分钤“政和”“宣和”小玺;后隔水与拖尾接缝处钤以“政和”小玺,尾纸上钤以“内府图书之印”九叠文大印。但例外并不少见,原因亦有很多。

在启功看来,这件作品不但是真迹,而且是一件能从其书法想见其人的“肉迹”。理由至少有四条:宋徽宗的鉴定意见极为重要,因其距离李白生活的年代仅有300多年,如同今人鉴定晚明书法,并不困难;南宋鉴定家赵孟坚等人的鉴定意见也有重要参考价值;李白的《上阳台帖》与张旭的《肚痛帖》、颜真卿的《刘中使帖》笔迹接近,时代风格明显;经反复鉴定,“太白”二字为用毛笔写出来的,与全文书写方式一致,并无任何钩摹痕迹,不是后添款。

但鉴定大家徐邦达在《古书画伪讹考证》一书中表达了不同看法。他认为:“此帖书法用笔粗率,收笔处往往一放开锋,毫无含蓄。此又与晋、唐用硬劲笔的开叉不同,大致是宋人散卓无心之笔所书,不但不能是李白,恐连时代都不够五代以前。”

只是,尽管认为《上阳台帖》是宋人伪作,徐邦达却未否认卷中瘦金体标题和后跋为宋徽宗亲笔。

对此,学者荣宏君更愿相信启功的鉴定意见,在他看来,“如果是北宋造的假,宋徽宗作为艺术大家,面对一件当代人写的东西,还能鉴定为真迹吗?”

盛唐书风

尽管存在着对《上阳台帖》真伪的不同看法,但多数人更愿相信这是诗仙李白的唯一存世墨迹。

受老师史树青影响,喜爱书画创作鉴赏的荣宏君,很早便开始关注包括《上阳台帖》在内的张伯驹旧藏。他很认同启功的“肉迹”说,启功将这件作品与张旭《肚痛帖》、颜真卿《刘中使帖》并举,也令人怀想盛唐时代书风:“唐人尚肥,行笔宽厚,结体宽大。一个人的性格与书法很有关系,你看颜真卿的书法,如‘中军坐帐’,非常威武。启功先生说这幅书法是‘肉迹’,这是一个日本说法,见其字如见其人,盛唐气象在他的一笔一画中凸显出来。”荣宏君说。

李白成长的年代,经历了唐王朝从开元盛世到安史之乱由盛转衰的过程。开元十三年(725),24岁的李白决定出蜀远游,一展抱负。自从5岁跟随父亲迁居到蜀中绵州昌隆县(今四川江油县),李白“十岁观百家”“十五观奇书”,不但在父亲指导下苦读诗书,而且跟随著名隐士东岩子赵蕤修炼道术与纵横术。之后,李白还在四川结识了另外一位对他影响重大的道士元丹丘。离开蜀地后,李白正是跟随元丹丘云游天下,以寻找机遇施展抱负。在元丹丘的引荐下,李白后来在江陵(今湖北荆州市),得以结识道士司马承祯。司马承祯不但道术精深,被奉为唐朝国师,而且能书善画。唐人张远在《历代名画记》中记:“开元中自天台徵至,天子师之。十五年至王屋山,敕造阳台观居之,尝画于屋壁。”这座位于河南济源王屋山的奉诏敕造的阳台观,正是李白后来写下《上阳台帖》的地方。

司马承祯对年轻的李白极为欣赏,称赞他“有仙风道骨,可与神游八级之表”,并将他列为自己的“仙宗十友”之一。在他的引荐下,李白又认识了跟着司马承祯学道的玉真公主,也就是玄宗皇帝的亲妹妹。16年后,正是在玉真公主的引荐下,李白在长安被唐玄宗召见,并被授任翰林待诏一职。

学者荣宏君,曾在《百家讲坛》讲述张伯驹的重要藏品(本组照片:蔡小川 摄)

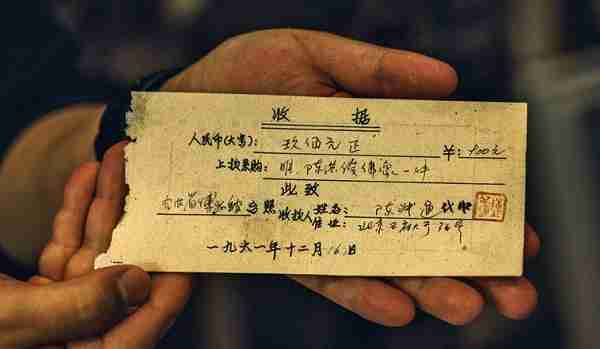

张伯驹在吉林博物馆工作期间的购画底票

余叔岩使用过的鼓和张伯驹用过的镇纸,荣宏君收藏

荣宏君收藏的民国期间法帖拓本

李白对道教的亲近,除与时风和性情有关,很大程度上,也出于实现自己政治抱负的人生设计。考以史籍,李白出生于一个富裕的商人家庭,祖上在隋末被流放到西域碎叶一带,到他5岁才随父亲迁居四川。按照唐朝的取士选官规定,“工商之家不得预于士”(《大唐六典·户部》),刑家之子也不得参加考试(《新唐书·选举志下》),由于李白的家族都与这些事沾边,他没有参加科考资格,只能走被名士权贵引荐的道路。

在荣宏君看来,李白情商很高,成功设计自己的人生,以道入仕,无疑是一条终南捷径。只是,翰林待诏的职务本是陪皇帝游戏笔墨的闲差,显然不能实现他济世报国的初衷。天宝三年(744),受奸臣诬告,李白被唐玄宗“赐金还山”。离开长安之后,李白和诗友杜甫、高适相约漫游河南山东等地。荣宏君推测,《上阳台帖》正是写于这次漫游途中。三人一起游历到王屋山,寻访阳台观的道长司马承祯。可到那儿才发现,司马道长已经仙逝。无缘得见老友,目睹他留下的巨幅壁画,李白感从中来,挥笔写下《上阳台帖》。在这首四言诗中,前两句“山高水长,气象千万”,描绘的正是壁画中王屋山的景色;后两句“非有老笔,情状可穷”,则是赞美司马承祯高深的画工。

经历初唐四家的发展,盛唐书风从方整劲分健趋于雄浑肥厚,在张旭、颜真卿的引领下,已渐摆脱二王束缚,开拓出狂草与楷书的新境界。据明人解缙《春雨杂述·书学传授》记载:“旭传颜平原真卿,李翰林白,徐会稽浩。”李白草书深得张旭真传,纵放自如,意态万千,与其他人相比,精通剑术的李白,自然与从公孙大娘舞剑悟到草书深邃的张旭,更为投契。同时收藏有怀素《食鱼帖》和颜真卿《祭侄文稿》的元代大藏家张晏,对李白的《上阳台帖》格外偏爱,他在题跋中写道:“谪仙书传世绝少,尝云:欧、虞、褚、陆真书奴耳。自以流出于胸中,非若他人积习可到。观其飘飘然有凌云之态,高出尘寰,得物外之妙。尝遍观晋唐法帖,而忽展此书,不觉令人清爽。”

散聚因缘

至清代,收藏家安岐去世之后,他所藏的《上阳台帖》被收入乾隆内府,此后便一直保存在宫中。

1911年,清朝覆灭,逊帝溥仪不断将历代珍品书画偷盗出宫。1924年,溥仪被驱逐出宫入住天津张园后,为了维持骄奢的生活,不得不变卖手中书画。《上阳台帖》正是在这一时期被溥仪出手,散落民间,最终被郭葆昌收藏。

郭葆昌的来头并不简单。早年他曾在北京一家古玩店当学徒,精于清代官窑瓷器鉴定。后来他当了民国大总统袁世凯的差官,由于为人机警干练,深受袁世凯的信任,逐渐升至总统府庶务司长。袁世凯称帝时,任命他为陶务总监督,负责烧造一套多达三四万件的“洪宪御瓷”。袁世凯皇帝梦破之后,这套瓷器多数成为郭葆昌私人藏品,他也因此发了一笔横财。

1937年春天,39岁的张伯驹在郭葆昌家中首次见到《上阳台帖》,同时看到的还有名列乾隆“三希堂”中的两件晋代法书——《中秋帖》和《伯远帖》。张伯驹在《春游琐谈》一书中详细记录了当时的情形:“郭(葆昌)有伊秉绶《三圣草堂额》,颇为自豪。但其旨在图利,非为收藏。当时余恐两帖或流落海外,不复有延津剑合之望。”张伯驹的担心并非没有道理。半年前,为了筹备大哥的丧礼,恭亲王奕之孙溥心畲便将家中所藏的唐韩幹名画《照夜白图》出售给了上海古董商叶叔重,并最终转售英人,致使国宝散落海外。张伯驹对未能阻止此事一直耿耿于怀,眼见郭葆昌并非藏宝之人,他很快便请惠古斋老板柳春农当中间人,前往协商购买事宜。

商谈非常顺利,双方议定,张伯驹以20万元购买《上阳台帖》《中秋帖》《伯远帖》,以及唐寅《孟蜀官妓图》、王时敏《山水》轴、蒋廷锡《瑞蔬图》在内的6件书画作品,先付6万元,余款则以一年为期付清。没有想到,到了夏天,“卢沟桥事变”爆发,金融封锁,到了第二年张伯驹仍然不能还上余款,无奈之下,只有仍由柳春农作为中间人,退回《中秋》《伯远》两帖,以《上阳台帖》及其余画作留抵已付的6万元。郭葆昌去世之后,张伯驹托人向其后人郭昭俊询买二王法帖,但对方要价黄金千两,彼时张伯驹刚以4万元购得西晋陆机《平复帖》,显然无力支付如此巨款。这两件国宝几经波折,终在张伯驹的建言下,由故宫博物院以重金从香港购回,则属后话了。

无论怎样,幸运的是,《上阳台帖》最终在1937年被张伯驹收藏。拿到这幅书卷后,张伯驹将字帖与自己曾见的李白摩崖字比较,发现二者笔势相同,而“以时代论墨色笔法,非宋人所能拟”,认为是李白真迹。

只是,当时张伯驹为何选择以6万元独独抵扣了这幅《上阳台帖》,而非二王法帖中的任何一幅?张在文中未有提及。对此,荣宏君推测,更重要的原因是生意人郭葆昌绝不会拆售三希堂中两件法帖,而以6万元价格,无论如何也不能同时抵扣下二王法帖。

1953年,张伯驹通过中央统战部部长徐冰,将《上阳台帖》赠送给毛泽东。1956年,毛泽东又将这幅作品拨交故宫,收藏至今。

“张伯驹是非常纯粹的人,他是发自内心拥护新时代。”谈起当年将《上阳台帖》赠送毛泽东一事,荣宏君翻出自己收藏的张伯驹在“文革”期间所写的牛棚杂记。1968年,71岁的张伯驹被发去学习改造。在那本32 开写满细小圆珠笔字的笔记本中,他写道:“抗日时期,从北京到西安居住,国民党特务对外地去的人很注(意)。听说有去延安参观的,我想去而无方法门路,又听说毛主席看《资治通鉴》,我很高兴,因为我脑子里有一部《资治通鉴》封建的历史,这就是我很高兴的出发点。”出于与自己有相同喜好的同样原因,“五三年我将所藏唐李白‘上阳台’真迹呈献给毛主席,因为李白书法浑厚雄壮,正合乎毛主席的气概”。

(本文写作参考荣宏君著《国宝传奇:张伯驹》一书。感谢张丁、段莹对采访的帮助)